新闻中心 News 分类>>

集体记忆在城市更新中的解读:以常州市工人文化宫为例 陈涛 朱彤 周锦鑫 张彤 时代建筑2025年第3期开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025

开云体育官方,开云体育app,开云app下载,开云棋牌,开云直播,开云体育靠谱吗,开云体育和亚博,开云体育老板是谁,开云官网,开云体育,开云直播英超,开云电竞,开云游戏,开云,开云体育官网,开云体育官方网站, 开云app, kaiyun sports, 开云体育简介, 开云体育官方平台, 世界杯开云, 开云体育app下载, 开云体育网址, 开云体育2025文章以集体记忆为核心视角,探讨其在城市更新进程中的作用与延续路径,并以常州市工人文化宫改造项目为研究对象进行深入解读。首先梳理了集体记忆的概念及其与城市公共空间和城市更新的理论关联,强调场所作为集体记忆载体和塑造者的重要性。随后,系统回顾了常州市工人文化宫及广场区域的历史变迁,分析其从辉煌到衰落的过程及背后的社会经济动因,阐述其作为常州重要集体记忆场所的历史积淀与社会价值。最后,重点剖析了2020—2023年实施的改造更新项目,论证了“特定空间环境”“活动与事件”在再现、维系和强化集体记忆中的关键作用,揭示集体记忆对推动城市有机更新、实现历史与现代共生的重要价值,以期为当代中国老城厢复兴提供一种可复制的范式

集体记忆的社会性质揭示了它需要依赖于城市作为事件发生的舞台,一个城市本身就是它的人民的集体记忆。[5]因此,我们可以认为,城市是集体记忆的核心。由于城市并不是一个静态的实体,它的物理构成、人们对环境的感知和体验,本质上是随着时间而变化的。[6]345这种变化通常是渐进的,维系着城市在空间、时间和社会维度上的连续性。而城市中的公共建筑,特别是具有一定地标性的场所,扮演着尤为关键的角色。相较其他的记忆载体,公共建筑的物质形态、空间氛围和使用痕迹本身就是集体记忆的具象化表达,持续强化着群体的身份认同与归属感。

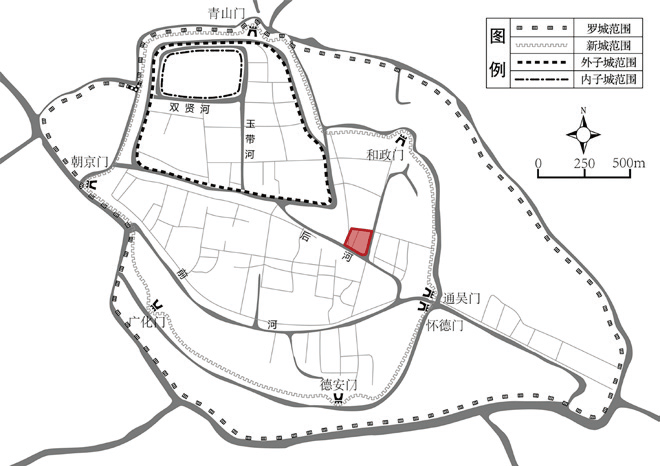

常州市工人文化宫及文化宫广场位于市中心的核心位置,老城区十字轴的焦点上。南北轴线串联青果巷、常州购物中心、文化宫广场、工人文化宫,往北延伸到常州火车站。东西轴线自天宁寺塔起始,串联图书馆、文化宫广场、前后北岸历史街区。《常州市文化宫周边地区提升规划》中将文化宫广场区域定位为城市“游憩性商业中心区(RBD)”及常州的“时代广场”。文化宫广场区域自五代罗城起,就是常州城市空间的重要组成部分(图5)。笔者根据历史图文资料、民众口述以及设计资料,分析了常州文化宫及其广场区域的物理环境、空间特征和人文历史的变迁,并分三个时期概述其发展变化。

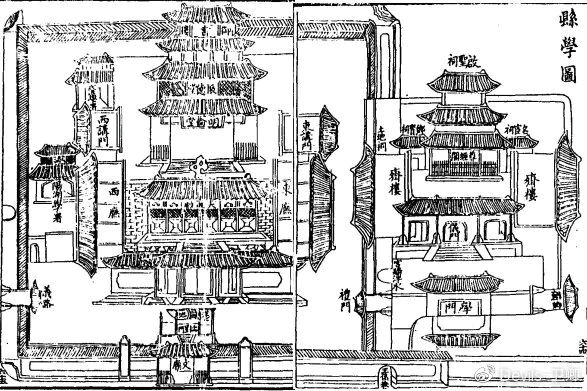

常州城因水而生,④大运河⑤使常州成为江南的交通中心、漕运咽喉和贡赋重地。[8]而 “因水聚商、因商兴文” 的格局,也为现在的文化宫及广场区域奠定了 “经济-文化” 共生的城市公共空间基因。以文庙为核心的文教空间体系,是文化宫广场区域公共文化属性的另一重要源头。宋咸淳元年(1265年),紧邻区域北侧的文庙大成殿在武进、阳湖两县学宫的基础上落成,确立了“庙学合一”⑥的空间范式。现存大成殿为同治六年(1867年)于原址重建,面阔五间,宽22.8 m,进深16 m,飞檐翘角,脊饰鳌鱼,泮池、石桥遗迹保存完好,为省级文物保护单位(图6)。

20世纪50年代初,常州为了打破旧城边界、建设现代交通网络,填没后河(顾塘河)与北邗沟,建成延陵路与和平路,⑦将文化宫广场重塑为城市地理中心。与此同时,作为向苏联学习、彰显中苏友好与“工人阶级当家作主”意识形态的重要物质载体,常州市工人文化宫项目于1956年春启动。工人文化宫这一类型学范畴出现在第一次世界大战前的快速工业化时期,其“前身”是人民之家(narodnyy dom)。它是一种全新的建筑类型,将多个程序浓缩成一个“建筑有机体”,[9]不仅是满足工人阶级精神文化需求的设施,更是那个特定时代下政治与社会理想的集中体现。经过一年的施工,文化宫于1957年的劳动节正式对外开放,当天就接待了六万余群众。

然而,随着市场经济的高速发展,各类商业娱乐场所、培训机构迅速在全社会范围内大量涌现,文化宫的传统功能优势逐渐减弱,加之城市新中心的建设,老城厢地区的活力日趋下降。2010年以后,随着周边持续的环境改造、地铁建设的施工围挡,以及新冠疫情及自身整治等客观因素叠加,文化宫的物理环境与社会意义双重衰败——这个承载着人们珍贵记忆与互动的场所,被逐渐遗弃与侵占,沦为仅服务于无记忆属性车辆的通行通道,从曾经的“活动中心”异化为“经过之地”。曾经辉煌的工人文化宫,逐渐淡出公众视野。

设计通过场地和建筑边界的打开,中心广场和内部若干小节点的空间塑造,结合地铁站对人流的牵引作用,构建起开放连续的慢行系统。通过“疏导”和“打开”的策略,将整个片区打造成充满活力的“城市会客厅”。同时,作为常州老城厢复兴发展项目“一环三轴”⑧中“文化宫—南大街核心商圈轴”的关键节点,在打通文化宫地块内部空间和周边城市空间的联系后,联动了南侧常州购物中心、西侧前后北岸街区与万博时尚广场等商区。东侧常州市老图书馆和少年宫等文化载体,将老城厢的空间与记忆从“点上开花”变为“串珠成链”。

在环境与景观设计层面,以人文、生态、交融为原则,围绕“活动”和“事件”展开,分区营造差异化空间氛围。大会堂和科教楼之间整理出中央广场,大会堂辅楼新增的北入口台阶,科教楼前的平台和台阶、坡道,在解决高差的同时,成为市民的舞台和看台。中央广场可满足平日、集市、电影、表演等不同场景的使用需求,旱喷的设置更增加了亲子活动的趣味。两侧廊道统合了不同高度疏散口、设备用房的雨棚和台阶,同时提供了和西侧县学组群、东侧总工会巷弄的对话关系,也成为衔接剧场内外的灰空间。分区设计不仅支撑了内部活动,其空间形态、氛围营造和开放性更直接构成了与城市对话的界面,使场所真正转化为服务于公众的活力空间,引导市民主动进入并参与其中。

文化宫会堂在现有的空间格局上,于南侧飞机楼设置了职工之家、劳模之家、职工共享空间、文化展厅和多功能教室,会堂主体以剧场和影院功能为主,北侧原用作办公和酒店的辅楼与剧场打通,改造成配套的接待、排练、化妆候场等空间,同时增设北侧门厅,完善了空间的轴线序列。科教楼重新策划了职工餐厅、培训教室、多功能厅、职工活动、运动健身及书屋、咖啡露台等功能。县学大成殿保留道德讲堂的功能,继续承载常州文教传统。文化宫地块得以回归“工人的学校和乐园”。

在建筑风貌新和旧的取舍之间,设计团队对“旧”的部分进行了修护性保护,对“新”的部分采用更“折衷”的设计语言,使建筑整体符合“文化宫殿”的调性。大会堂与2000年后新建的礼堂及辅楼改造延续苏式风格,立面在红砖为主的基础上增加了简化的山花、壁柱等元素,结合东西廊道和北侧门廊的比例和细节,呈现出对苏式风格的新诠释。对于20世纪80年代建成的科教楼,在拆除了历次加建的幕墙、棚架后,露出了原本的材质和细部,通过参考图纸档案和老照片,进行原始风貌的还原和局部创新演绎。设计还原了立面屋脊、挑檐、壁柱、栏板的形式、材质和装饰构件,并增设了疏散楼梯以及无障碍设施,新增部分有节制地采用了风格协调的玻璃幕墙和金属穿孔板。

室内设计同样针对不同年代风格进行元素提取与演绎。受限于建设时的经济水平,室内装饰的手法和效果呈现不尽如人意,复原的价值有限。因此,设计团队重新从当时的苏式建筑中提取梁、柱、廊、墙裙及水磨石等特色元素,通过藻井、半高墙裙、拱门、吊灯等构建为室内空间注入怀旧气息。设计过程中,通过与老的交流,得知文化宫门厅也被称为“红厅”,设计团队便以“红色幕布”为灵感,采用GRG材料模拟幕布质感,将剧场意象和时代浪漫凝结于空间(图18)。

类型相似的活动可以将过去发生的场景与当下联系起来。常州工人文化宫自建立以来长期举办各类文体活动、开展职工技能培训,因此本次焕新着重重塑和恢复其公益文化功能,并通过景观与环境引导“事件”发生。在改造后的运营中,分别以“剧院/影院”和“职工培训”为核心,重新组织大会堂与科教楼功能。围绕城市会客厅、文化演艺舞台、龙城职工大讲堂、传统文化阵地的新定位,开展职工群众喜闻乐见的文体和教育培训活动。各种“0元福利”的话剧、音乐会和观影活动持续举办,“新夜校”一开班即满额,素描、烘焙、声乐、手机摄影、乱针绣等课程均一位难求。

城市本质上是空间、时间与社会连续性的统一体。因此,城市建筑的设计需同时回应空间、时间维度,兼顾记忆传承与形式创新。若忽视记忆维度,便难以深入理解当下城市与社会环境的本质,更无法对未来发展作出合理预测与改进。[6]353在城市设计,尤其是城市更新实践中,集体记忆的重要性不容忽视。文章通过对常州工人文化宫从辉煌、没落至转型为承载历史记忆的文化事件空间的全过程研究,印证了空间治理(重塑连通性)、风貌调适(平衡历史层积与现代需求)、功能活化(核心记忆功能再生)与事件策划(类型化记忆活动植入)在系统性激活并强化集体记忆中的关键作用,为破解城市特色危机提供可参考的策略框架。

2025-11-06 06:03:11

2025-11-06 06:03:11 浏览次数: 次

浏览次数: 次 返回列表

返回列表 友情链接:

友情链接: